Un tissu de lin et ses histoires

Un tissu de lin et ses histoires

Les récits bibliques rapportent que le corps de Jésus, après sa crucifixion, aurait été soigneusement enveloppé dans des linges de lin, selon les coutumes de l’époque et la tradition juive. Joseph d’Arimathie, membre du Sanhédrin et conseiller respecté, se serait adressé à Pilate dans l’intention d’offrir à Jésus une sépulture digne :

« Joseph (d’Arimathie), prit le corps, l’enveloppa d’un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu’il s’était fait taillé dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l’entrée du sépulcre et s’en alla. » (Matthieu 27,59-60)

« Ils prirent donc le corps de Jésus (Joseph d’Arimathie et Nicodème) et l’enveloppèrent de bandes avec les aromates,comme c’est la coutume d’ensevelir chez les Juifs . Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n’avait été mis. Ce fut là qu’ils déposèrent Jésus, à cause de la Préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. » (Jean 19,40-42)

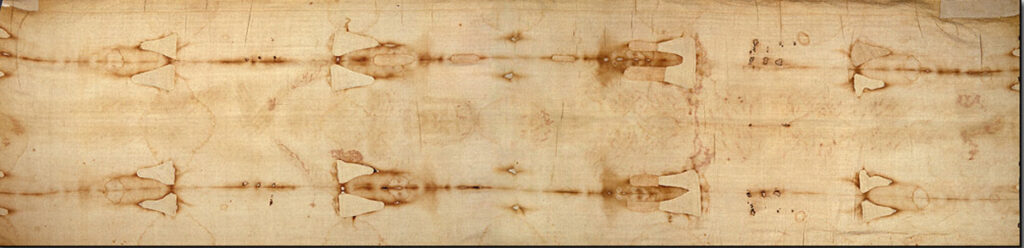

Des siècles plus tard, le supposé « Saint Suaire de Turin » — une pièce de lin de 1,10 mètre de large sur 4,36 mètres de long —, conservée dans la cathédrale de la ville italienne, a commencé à attirer des millions de visiteurs désireux de contempler l’image d’un corps humain imprimée sur le tissu. Les marques visibles seraient compatibles avec les blessures typiques d’une personne flagellée et crucifiée. Des études médico-légales indiquent que les lésions visibles correspondent aux pratiques romaines de crucifixion du Ier siècle. Un autre aspect pertinent est la présence de pollen de plantes typiques de la région de la Palestine, ainsi que le type de fibre de coton utilisé dans la fabrication du tissu — deux éléments communs à la production textile de cette région du Moyen-Orient.

Ce linceul serait-il le linceul même qui a enveloppé le corps de Jésus ? Comment serait-il arrivé jusqu’à la cathédrale de Turin ? Et que disent les études sur sa composition et sa datation ?

De nombreuses questions entourent l’histoire du Saint Suaire. La recherche de réponses nous conduit à des débats entre historiens, théologiens, archéologues, chimistes, biologistes et chercheurs de diverses universités à travers le monde. Depuis les premières analyses, un consensus définitif semble encore lointain.

L’une des hypothèses suggère que le Suaire aurait été emmené vers la ville d’Édesse (aujourd’hui Urfa, en Turquie) par des disciples du Christ, en quête de protection contre les persécutions. Environ 500 ans plus tard, il aurait été redécouvert, bien préservé, puis dissimulé dans un mur de la ville. En 944, il fut transporté à Constantinople et, en 1204, des croisés d’Europe Occidentale s’en seraient emparé. À partir de 1346, le Suaire commence à être associé au nom du comte Geoffroi de Charny (Chevalier Templaire (*1). Des siècles plus tard, il est transféré de Chambéry, dans la collégiale de Lirey (à environ 150 km de Paris), à la cathédrale de Turin, en accomplissement d’un vœu de Saint Charles Borromée.(prêlat italien)

Face à l’intérêt croissant de la communauté scientifique, le tissu a fait l’objet de plusieurs analyses qui ont révélé que les marques ne contiennent aucune trace d’encre ni de pigments organiques. L’une des hypothèses les plus acceptées suggère que l’image, formée à partir de nuances monochromatiques, aurait résulté d’une déshydratation des fibres du tissu, provoquée par un rayonnement de chaleur ou de lumière intense. Des études menées en 1973, analysant différentes intensités lumineuses, ont révélé un aspect tridimensionnel de l’image.

Année après année, beaucoup de questions restent sans réponse. Bien que des analyses de datation au carbone 14 (technique archéologique utilisée pour estimer l’âge d’objets contenant du carbone) présentent des divergences quant à la date précise, on ignore également quelle technique aurait pu , à coup sûr, produire cette image. Malgré les avancées technologiques, aucune expérience scientifique n’a pu reproduire avec précision le processus ayant généré l’image du Suaire. L’absence de pigments traditionnels remet en question l’hypothèse selon laquelle elle aurait été peinte (*2).

En 2022, des chercheurs de l’Institut de Cristallographie, en Italie (*3), ont mené de nouvelles analyses de datation du tissu à l’aide de rayons X. Leurs résultats suggèrent que les matériaux composant le Linceul de Turin sont compatibles avec la période à laquelle Jésus aurait vécu. Récemment, des images recréées par intelligence artificielle, à partir du visage imprimé sur le Suaire, présentent des caractéristiques similaires aux représentations traditionnelles de Jésus dans les arts plastiques.

Certains considèrent le Suaire comme une évidence matérielle de la résurrection de Jésus. D’autres s’interrogent sur les phénomènes physiques qui auraient pu provoquer, de manière soudaine, une décharge d’énergie capable d’imprégner le tissu — et de résister au temps.

Bien que les recherches ne soient pas concluantes, l’histoire du tissu de lin qui, selon la tradition, a enveloppé le corps de Jésus de Nazareth continue d’être une invitation à la réflexion. Les significations de renouveau et de transformation associées à la Pâque ont profondément marqué l’histoire de la civilisation occidentale. Réfléchir au parcours du Suaire et à sa symbolique du « passage » est une opportunité de réflexion — non seulement pour la science, mais aussi pour tous ceux qui s’intéressent à cette histoire et à son influence millénaire.

Notes

(*1) Espinosa, 2024, p. 12

(*2) Espinosa, 2024, p. 86

(*3) De Caro et al., 2022

Références :

ESPINOSA, Jaime. Le Saint Suaire. São Paulo : Quadrante, 2024.

DE CARO, Liberato ; SIBILLANO, Teresa ; LASSANDRO, Rocco ; GIANNINI, Cinzia ; FANTI, Giulio. X-ray dating of a Turin Shroud’s linen sample. Heritage, vol. 5, n° 2, p. 860–870, 2022. Disponible sur : https://doi.org/10.3390/heritage5020047.